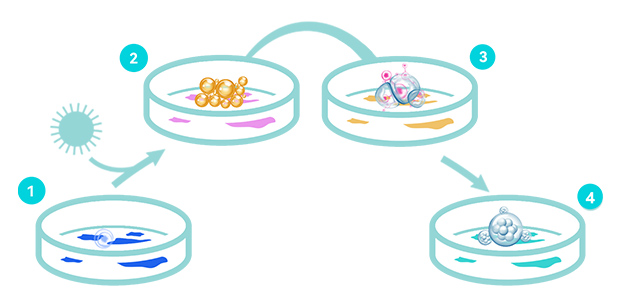

诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSC),是将特定转录因子一系列诱导因子导入到成熟体细胞中,并重编程为具有类似胚胎干细胞特征的一种多能干细胞。

诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells, iPSC),是将特定转录因子一系列诱导因子导入到成熟体细胞中,并重编程为具有类似胚胎干细胞特征的一种多能干细胞。

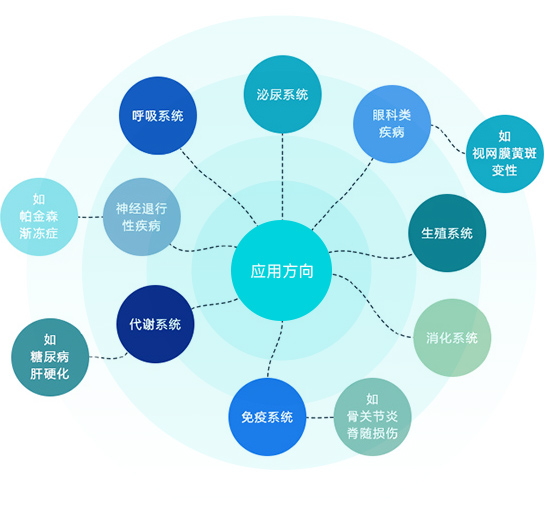

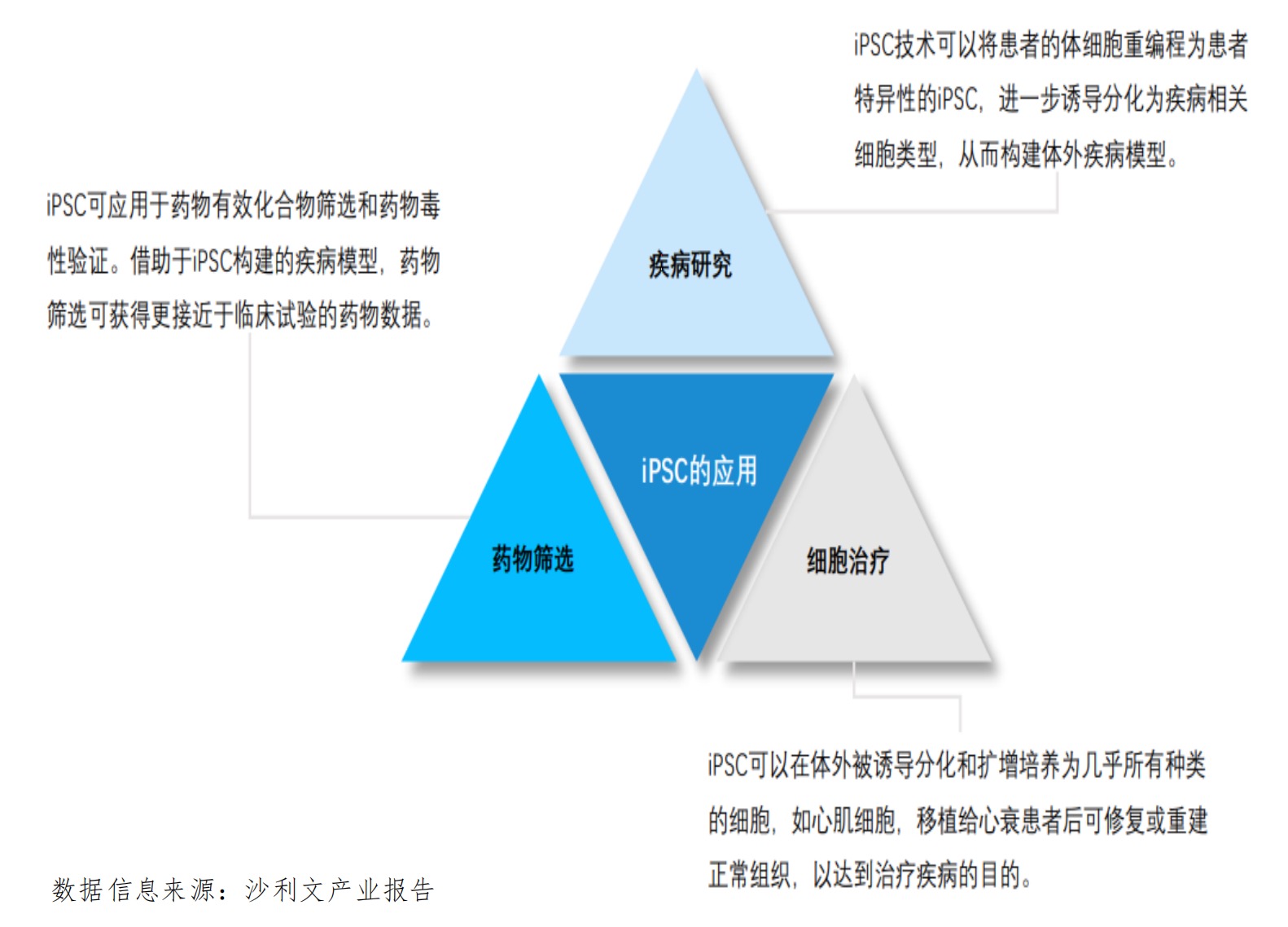

iPSC具有多向分化和强大自我复制潜能,在一定条件下可以分化成多种功能细胞,且可以在体外培养获得数百万甚至数十亿的临床相关表型细胞,如心肌细胞、神经元细胞、胰岛细胞、血细胞、骨细胞等,常见的应用方向包括神经退行性(如帕金森、渐冻症)、免疫系统(如骨关节炎、脊髓损伤)、代谢系统(如糖尿病、肝硬化)、眼科类(如视网膜黄斑变性)、生殖系统、消化系统、泌尿系统、呼吸系统等疾病,以及对新冠肺炎的治疗和后遗症的恢复,这些应用方向都有在进行中。

人们对基于iPSC的细胞治疗寄予了无限期待,也取得了显著的进展。

干细胞领域

干细胞应用方向