阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)是发生于老年期和老年前期的一组神经系统退行性疾病,起病隐袭且病程呈进行性发展。随着中国人口老龄化的加剧,AD在我国的患病率和死亡率不断上升,已成为影响人民群众健康和社会可持续发展的重大公共卫生问题。

5月25日,在“2024年认知障碍疾病专科能力建设工作推进会”上,由首都医科大学宣武医院国家神经疾病医学中心、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、中国人口与发展研究中心等联合制定的《中国阿尔茨海默病蓝皮书(精简版)》(简称蓝皮书)正式发布。

蓝皮书内容涉及阿尔茨海默病流行病学特征、经济负担、影响因素、脑认知健康指数、诊断现状、治疗现状、认知障碍诊疗中心建设、社区防治、患者照料、防治的公共卫生资源等十二个部分,接下来让我们详细了解。

图1:中国阿尔茨海默病蓝皮书

图1:中国阿尔茨海默病蓝皮书

蓝皮书通过检索2010年1月至2023年10月期间发表的中英文文献,系统分析了中国AD及其他认知障碍疾病的流行病学特征、诊疗现状和防治管理等方面的情况。

流行病学特征方面,2019年全球AD及相关痴呆患者达5162万,中国占25.5%,患病率高于全球平均水平,AD在痴呆患者中占65%。中国AD及相关痴呆发病率为126.6/10万,随年龄增长上升,农村高于城市。

AD的发病风险与多种因素有关,包括年龄、性别、受教育程度、社会经济水平、遗传因素、生活方式、疾病或功能障碍以及环境因素五大类。特别是随着年龄的增长,AD发病风险显著增加,女性患病风险高于男性。

图2:1990—2019年全球、中国AD相关痴呆的患病率

图2:1990—2019年全球、中国AD相关痴呆的患病率

诊断现状

一、诊断差异

目前我国不同级别医院对AD及其他认知障碍疾病的诊断存在差异,影响诊断准确性。

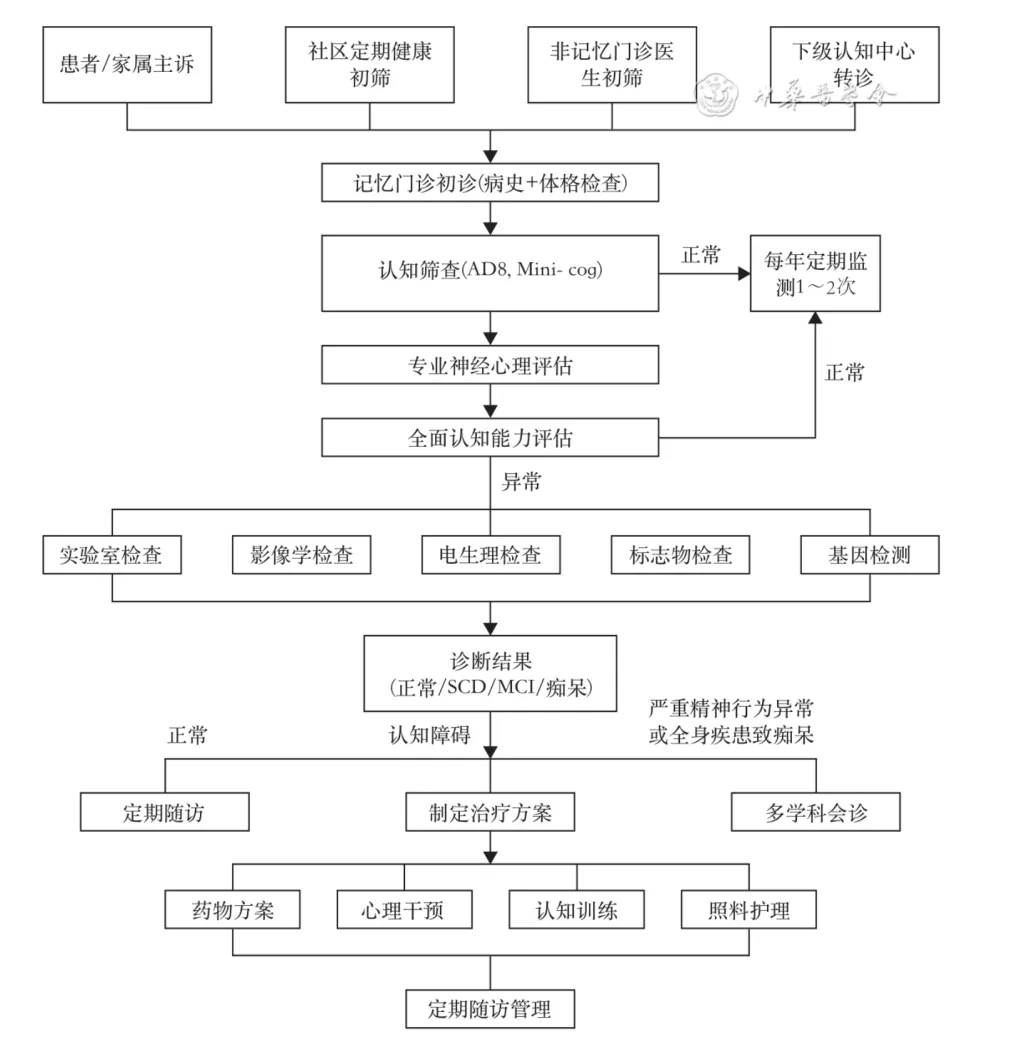

在高等医科院校附属医院,通常设有认知障碍诊疗中心或记忆门诊,配备专业医疗团队和先进的神经影像学设备(如MRI和PET)及实验室设施。专科医生依据国际诊断标准和中国指南,提供标准化的诊断流程;在大中规模城市的非教学性质三级医院,通常由未接受认知障碍疾病专科培训的神经科医生进行诊断,流程简化,常依靠个人经验,导致部分患者可能无法获得准确的诊断;在没有认知障碍诊疗中心和记忆门诊的区县级医院,通常由缺乏经验的内科医生诊断,误诊和漏诊比例较高。此外,由于费用昂贵和资源有限,先进的辅助检查手段(如生物标志物检测和PET检查)尚未普及。

研究显示,有记忆门诊和没有记忆门诊的医院之间的诊断数量差异明显。随机抽样36家医院的调查表明,实施干预措施前,只有6家医院设有记忆门诊,痴呆诊断比例为0.10%;实施干预措施后,36家医院均设立了记忆门诊,痴呆诊断比例提高至0.41%。

二、诊断延迟

诊断延迟是AD及其他认知障碍疾病的突出问题。研究发现,患者从出现症状到初次就医存在时间延迟,就诊时往往已有明显症状。影响诊断延迟的因素复杂,包括患者、家庭和社会等方面。2015—2018年的全国性调查显示,在2766例痴呆患者及其家人中,1974例(71.4%)从未因痴呆就医,原因包括认为“老年人健忘不是疾病”(65.1%)、“经济困难”(19.7%)以及“病耻感”(15.2%)。

我国已制定多部AD领域指南和专家共识,提供筛查、诊断和治疗的参考。全国范围内正加快认知障碍疾病诊疗体系建设,推广标准化诊断路径,推进先进辅助诊断技术应用和普及,增强社会知识普及,减少污名化现象,从而实现“早发现,早诊断,早治疗”的目标。

图3:我国认知障碍诊疗中心诊疗流程

图3:我国认知障碍诊疗中心诊疗流程

治疗现状

一、药物治疗

我国国家药品监督管理局批准用于治疗AD的药物包括胆碱酯酶抑制剂(如多奈哌齐、卡巴拉汀)和NMDA受体拮抗剂美金刚。2019年,甘露特钠胶囊获批用于治疗轻度至中度AD。2024年1月,仑卡奈单抗注射液获批上市,用于治疗AD引起的轻度痴呆和轻度认知障碍(MCI),该药能减少Aβ斑块沉积并有效延缓疾病进展。

临床上还有奥拉西坦、吡拉西坦、脑蛋白水解物、银杏叶提取物片等辅助药物,但缺乏高质量的循证医学证据。针对AD引起的精神和行为症状,可使用非典型抗精神病药(如奥氮平、利培酮、喹硫平)和5-羟色胺类药(如西酞普兰、丁螺环酮)。中医药治疗提出了“早期补肾、中期化痰活血、晚期解毒固脱”的序贯疗法,联合西药有协同增效作用。

近年来,中国AD药物临床试验数量有所增加,过去10年完成了31项试验。尽管药物治疗有助于缓解AD症状,但患者的药物使用情况仍不理想。

二、非药物治疗

非药物治疗在帮助患者保持认知功能和日常生活能力及改善精神行为症状方面取得一定进展。主要包括认知干预、神经调控和运动疗法等。

认知训练提升认知功能和储备,涵盖定向力、感知觉能力、注意力、记忆力、执行功能、逻辑推理、加工速度及语言功能等。2019年发布的《认知训练中国指南(2022年版)》和《认知数字疗法中国专家共识(2023)》进一步为临床治疗提供了依据。认知训练无明显不良反应,未来应结合最新进展不断优化方案和内容。

神经调控通过物理或化学方式调节神经系统信号传递,改善疾病症状。主要包括脑功能刺激(侵入性和非侵入性),如重复经颅磁刺激、经颅直流电刺激、经颅交流电刺激和光生物调节。这些技术无创、不良反应少,相关临床试验显示了效果,有助于维持或改善AD患者的认知功能、生活质量及日常生活能力。2023年发布的《无创神经调控技术辅助阿尔茨海默病治疗的中国专家共识》为选择适宜疗法提供了临床推荐。

总结和展望

《中国阿尔茨海默病蓝皮书2024》全面分析了我国AD的流行病学特征、诊断现状和治疗方案,揭示了不同级别医院在诊断和治疗上的显著差异。高等医科院校附属医院在专业诊疗方面具备优势,而基层医院面临设备和专业人员的不足,导致误诊和漏诊率较高。药物和非药物治疗在改善患者生活质量方面取得了一定进展,但药物使用情况仍不理想。家庭照料是主要照料方式,长期护理保险制度正在逐步推广。

未来,需要加强医务人员的培训,提升诊疗能力,同时推进早期筛查和干预,优化防治政策,完善社会支持体系,减轻患者及其家庭的经济负担。通过不断完善诊疗体系和政策支持,努力实现阿尔茨海默病的早发现、早诊断、早治疗,提高患者生活质量,推动社会健康可持续发展。