来源:BioArtMED

寨卡病毒可通过垂直传播感染胎儿,并导致胎儿发生头小畸形等严重神经系统疾病,严重威胁母体和胎儿健康。胎盘是妊娠期间连接母体和胎儿的重要临时器官,不仅负责胎儿营养物质和气体交换,也作为屏障保护胎儿免受外源病原体攻击。胎盘滋养层细胞是行使胎盘功能的主要细胞类型,主要包括细胞滋养层细胞(CTB)及由CTB分化而来的合体滋养层(STB)和绒毛外滋养层细胞(EVT)。然而,由于缺乏合适的体外功能研究模型,寨卡病毒感染对胎盘滋养层细胞发育和功能的影响和感染机制仍不清楚。

2023年9月8日,军事医学研究院秦成峰研究员和中国科学院动物研究所王红梅研究员合作在Nature Communications发表了题为Zika virustargets human trophoblast stem cells and prevents syncytialization in placental trophoblast organoids的文章。利用基于人胎盘滋养层干细胞(hTSCs)衍生的3D胎盘滋养层类器官建立了寨卡病毒的感染模型,揭示了未分化hTSCs是寨卡病毒感染胎盘的主要靶细胞,阐明了寨卡病毒通过抑制合体化导致胎盘发育异常的分子机制,为病原-母胎界面研究提供了全新思路。

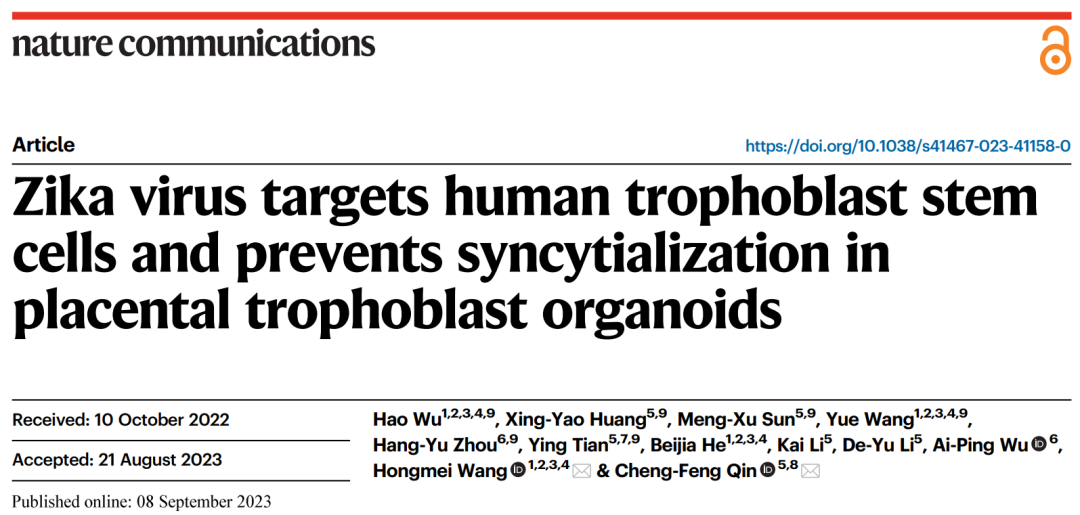

首先,为了阐明寨卡病毒对人胎盘滋养层细胞的感染特征,该团队利用hTSCs分化的滋养层细胞建立了寨卡病毒感染模型,证明了hTSCs是寨卡病毒主要靶细胞,并随着hTSCs分化对寨卡病毒的易感性降低。研究人员进一步利用hTSCs建立了3D胎盘滋养层类器官,可模拟原代滋养层细胞基因表达、激素分泌和分化潜能,并建立了寨卡病毒感染滋养层类器官模型。研究发现,寨卡病毒可有效感染滋养层类器官,并直接破坏发育成熟的滋养层类器官的结构;随着感染剂量的提高,寨卡病毒逐渐由类器官外周的CTB侵染至内层STB。为进一观察寨卡病毒对滋养层类器官发育的长期影响,研究人员在滋养层类器官发育初期(Day1)建立感染,在Day8进行观察,结果显示滋养层类器官中STB发育明显受限或呈散乱分布。免疫荧光染色(IF)和融合效率统计证明,寨卡病毒感染显著抑制了滋养层细胞合体化。

hTSCs、STBTS和EVTTS对寨卡病毒(ZIKV)感染具有不同的易感性

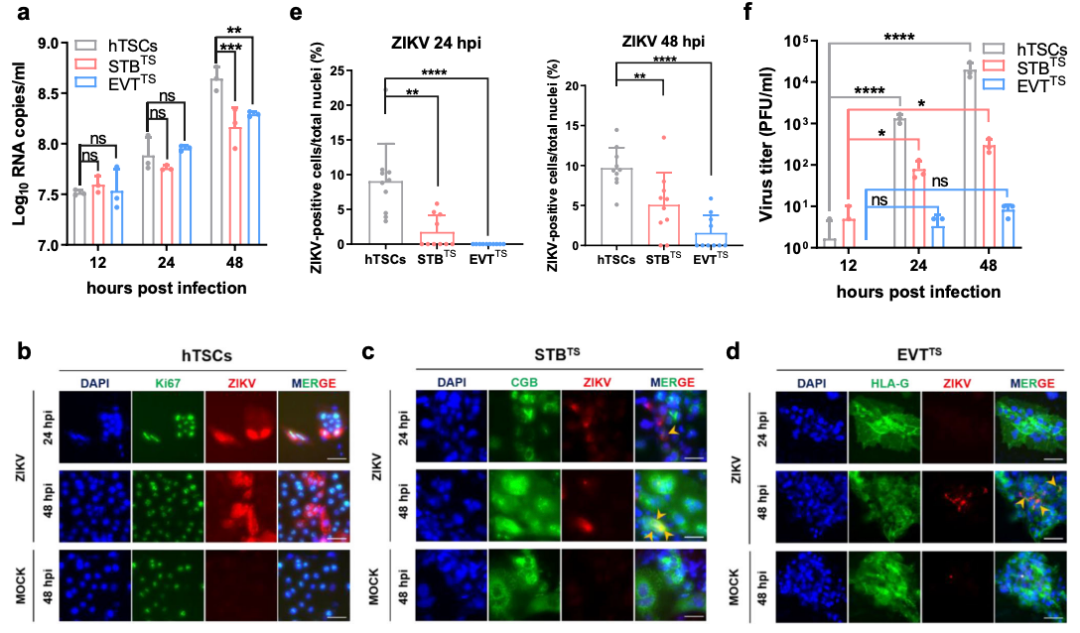

为进一步阐明寨卡病毒感染对滋养层类器官发育的影响,研究人员在单细胞水平比较了寨卡病毒感染前后滋养层类器官中各类滋养层细胞的转录组变化。首先,作者解析了滋养层类器官中细胞组成,主要包括hTSC,CTB,CTB_Fusion和STB四大类群,轨迹分析证明滋养层类器官中的细胞发育可以模拟滋养层细胞合体化的过程。进一步,作者解析了寨卡病毒感染对滋养层类器官的影响。利用MX1作为区分被感染细胞的标志分子,分析结果表明,随着CTB合体化,MX1阳性细胞比例逐渐降低,说明滋养层细胞随着分化对寨卡病毒的易感性降低。这与在神经前体细胞中观察到的现象非常类似。细胞的本底免疫状态与其对病毒的易感性相关,分析表明类器官中hTSCs缺乏已知具有重要抗病毒作用IFN和ISG的本底表达,这一定程度上解释了hTSCs对寨卡病毒的高易感性。寨卡病毒感染后,hTSCs中一些经典的抗病毒IFN和ISG被激活,尤其是已知具有广泛抗病毒作用的IFITM1/3在感染后的hTSCs中被激活,此前研究报道滋养层细胞中IFITM的高表达可能抑制滋养层细胞合体化,这提示 hTSCs的合胞化可能会因寨卡病毒感染而受到限制。过差异表达基因和通路富集分析发现寨卡病毒感染可能抑制hTSCs的干性和CTB的增殖,并可能影响滋养层细胞的激素分泌功能,感染后STB中多肽类激素编码基因的变化表现出子痫前期特征。

AXL和TIM-1的表达促进了ZIKV在hTSCs中的感染

综上,本研究利用hTSCs来源的胎盘滋养层细胞和3D胎盘滋养层类器官模型,真实再现了寨卡病毒感染胎盘的关键节点与过程,揭示了其导致发育异常的分子机制,为深刻理解寨卡病毒的致病机制提供了全新视角,也为开发特异防治药物提供了新的靶点。

据悉,军事医学研究院秦成峰研究员和中国科学院动物研究所王红梅研究员为本文共同通讯作者。中国科学院动物研究所博士后吴昊、博士研究生王越,军事医学研究院助理研究员黄星耀、博士后孙梦许、硕士研究生田颖,中国医学科学院系统医学研究所周航宇副研究员为本文共同第一作者。中国医学科学院系统医学研究所吴爱平研究员为本研究做出重要贡献。