2024年10月7日,《1990年至2021年中国糖尿病国家负担及危险因素分析:2021年全球疾病负担研究结果》在Journal of Diabetes发布。

报告分析显示,1990年至2021年的30余年间,我国总体糖尿病、1型糖尿病和2型糖尿病年龄标准化发病率、患病率和伤残调整生命年(DALYs)呈现总体增长趋势,糖尿病死亡率呈下降趋势,中老年男性面临更大的疾病负担。

01 糖尿病

2型糖尿病是我国糖尿病的主要负担。

2021年,我国糖尿病发病人数超过400万,患病总人数超过1.17亿,死亡人数超过17.8万。

糖尿病的年龄标准化发病率、患病率和伤残调整生命年(DALYs)在过去三十年中总体呈上升趋势,可归因于经济和社会发展的改善、高血压和高脂血症等慢性病生存期的延长以及不健康的生活方式,包括吸烟、饮酒和长时间久坐行为等因素。

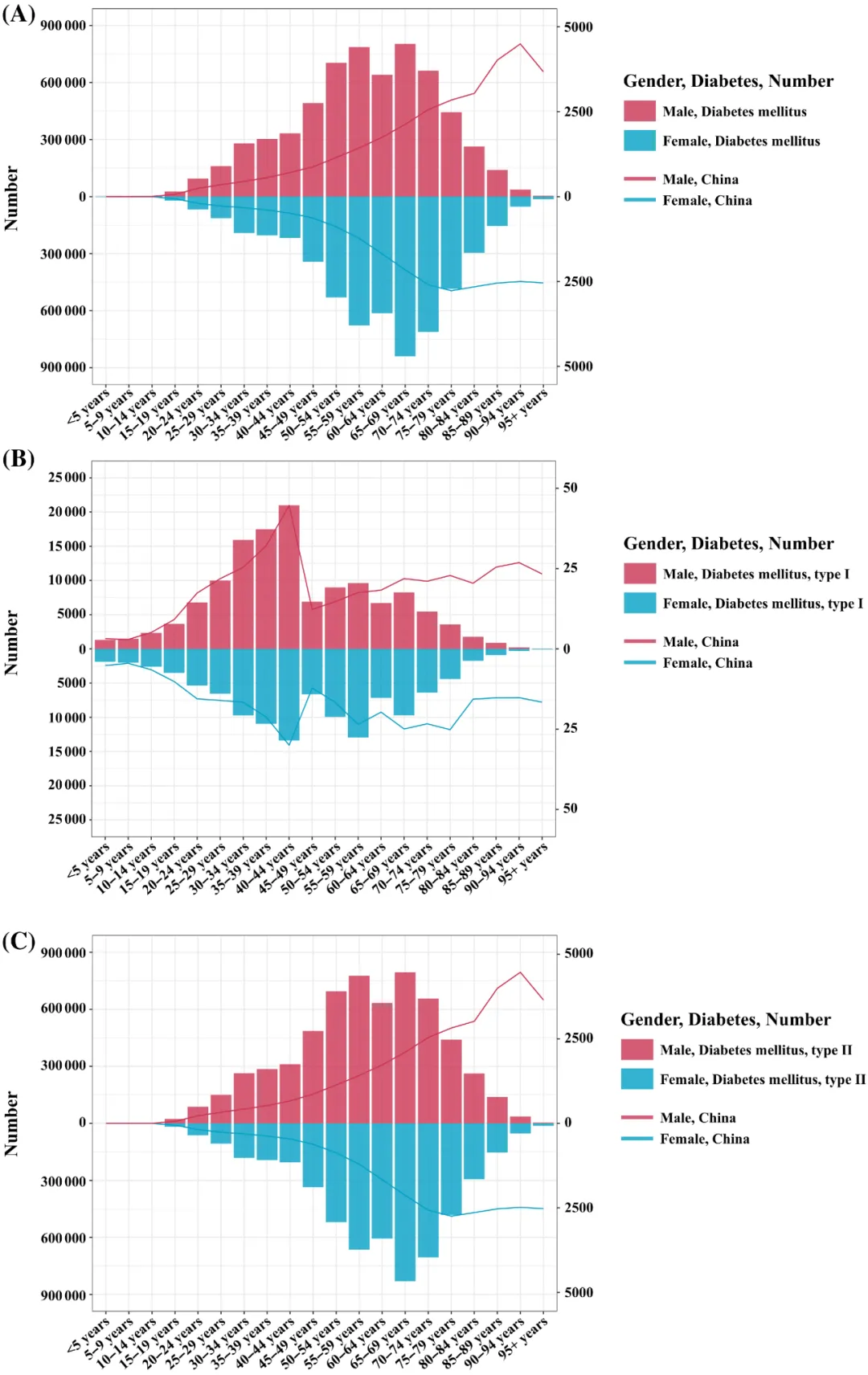

2021年中国男女各年龄段DALYs绝对数值和年龄标化DALYs(每10万人年)

注:(A)糖尿病;(B)1型糖尿病;(C)2型糖尿病

除此之外,人口老龄化是糖尿病发病率和患病率上升的重要驱动因素。而糖尿病的年龄标准化死亡率呈下降趋势,表明我国糖尿病相关死亡风险降低,这可能与近年来医疗服务的改善和医疗保健的进步有关。

糖尿病引发的严重并发症可以影响心脏、血管、眼睛、肾脏和神经等多个器官系统。这些并发症不仅影响患者的生活质量,也显著增加了治疗费用。据研究,有并发症的糖尿病患者的治疗费用明显高于无并发症的患者。然而,在中国,糖尿病的知晓率仅为36.5%,治疗率为32.2%,而治疗者控制率也仅为49.2%。

从糖尿病类型来看,2型糖尿病是中国糖尿病的主要负担,主要发生在成年期,肥胖是一个重要的危险因素。

从性别角度来看,1990至2021年间的大多数年龄段分析中,我国男性的伤残调整寿命年(DALYs)高于女性,这种差异或与男性暴露于肥胖、吸烟、过量饮酒、久坐行为等危险因素的程度更高有关。

从年龄分布来看,2021年中国总体糖尿病和2型糖尿病导致的伤残调整生命年(DALYs)高发期在50岁至74岁之间。DALYs的数值和比率随着年龄的增长而不断增加,在65-69岁年龄组达到高峰,表明糖尿病对老年人的影响更大。对于1型糖尿病,DALYs峰值发生在中年,特别是40-44岁的成年人。

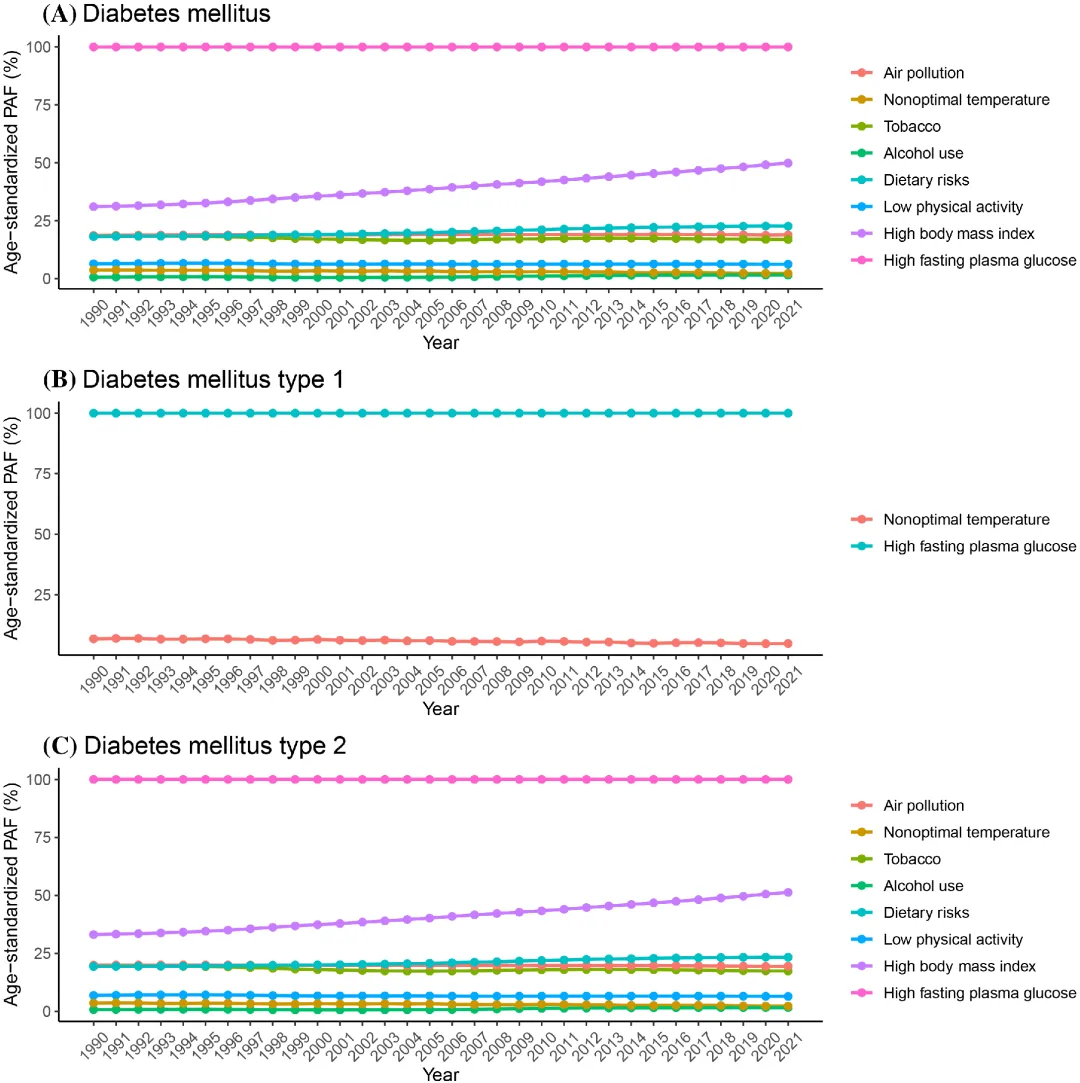

糖尿病危险因素分析显示,多种危险因素对我国糖尿病DALYs有显著影响,包括高空腹血糖、高BMI、饮食风险、空气污染、烟草、低体力活动、温度不适宜和饮酒。

其中,高空腹血糖导致的糖尿病相关DALYs始终保持在较高水平。膳食风险、饮酒和高BMI导致的DALYs呈上升趋势,空气污染、烟草、低体力活动和温度不适宜导致的DALYs呈下降趋势。

1990年至2021年期间,中国风险因素导致的伤残调整生命年(DALYs)的年龄标准化人群归因分数(PAF)。

(A) 糖尿病;(B) 1型糖尿病;(C) 2型糖尿病。

02 糖尿病干细胞疗法

多项临床研究证实了干细胞疗法在糖尿病领域的疗效和潜力。

近年来,越来越多的研究,证实了干细胞疗法治疗糖尿病的有效性及安全性,为糖尿病患者带来了新的希望与选择!

间充质干细胞(MSCs)

脐带来源间充质干细胞(UC-MSCs)移植治疗2型糖尿病的临床试验主要分为自身对照和安慰剂对照,主要侧重于其疗效与安全性。

目前的临床试验一般为针对UC-MSCs单独移植的疗效展开了研究,关于其同其他药物联合治疗的临床研究进展较少见。

1. 可改善2型糖尿病病患者的高血糖

中国山东大学第二医院等研究团队在期刊Clin Lab上发表了题为Umbilical cord mesenchymalstem cell transfusion ameliorated hyperglycemia in patients withtype 2 diabetes mellitus的临床观察报告,证明脐带间充质干细胞(UC-MSCs)输注可改善2型糖尿病(T2DM)病患者的高血糖。

在该项目中,研究人员选取了23~65岁的18例T2DM患者,持续3次静脉输注UC-MSCs(1x10个/kg)并随访6个月后发现,有8例患者在移植后对降糖药或胰岛素需求量降低>1/3或血糖水平降低>20%,且2hC肽水平和T细胞百分比均较实验前显著提高,表明其胰岛β细胞功能有所改善。

2. 糖化血红蛋白显著降低

中国学者在期刊Stem CellRes Ther上发表了题为A preliminary evaluation of effi-cacy and safety of Wharton's jelly mesenchymal stem cell trans-plantation in patients with type 2 diabetes mellitus的临床观察成果,证明脐带间充质干细胞(UC-MSCs)移植治疗2型糖尿病(T2DM)疗效和安全性。

在该项目中,研究人员通过静脉输注UC-MSCs对22例T2DM患者进行治疗,开展了一项为期12个月的自身对照研究,结果发现,1、3、6个月所监测的平均糖化血红蛋白(HbAlc)均较治疗前显著降低,并于结束时稳定为(7.00%±0.60%),随访期间均保持在较低水平;第6个月时C肽水平达到峰值(1.95±1.30)ng/ml,在随后的时间里有稍许回落;在接受UC-MSCs移植后,需接受胰岛素注射的患者在注射剂量上均有显著降低,有1例原先需口服降糖药的患者在接受移植后可停用降糖药。

3. 高胰岛素需求具有显著的改善效果

中国人民解放军总医院第一医学中心(301医院)的研究团队2022年在期刊Stem Cell Res Ther上发表了题为Efficacy and safety of umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in Chinese adults with type 2 di-abetes: a single-center, double-blinded, randomized, placebo-con-trolled phase Ⅱ trial的临床观察成果,证明脐带间充质干细胞(UC-MSCs)移植可能成为中国成年2型糖尿病(T2DM)患者的一种潜在治疗方法。

研究人员开展了一项为期48周的单中心、随机、双盲、安慰剂对照Ⅱ期临床研究,其将91例患者随机分成UC-MSCs组[n=45,静脉输注100mlUC-MSCs(1×10^6个/kg)]与安慰剂组(n=46,静脉输注由等量NS、3%人白蛋白和0.5ml复合维生素组成的溶液),治疗频率均为每4周1次,共输注3次;48周后,UC-MSCs组HbA1c含量较治疗前显著降低,每日胰岛素需求量出现更明显的下降,这提示,UC-MSCs移植对于T2DM患者的高血糖及高胰岛素需求具有显著的改善效果。

诱导多能干细胞(iPSC)

诱导多能干细胞(iPSC)在治疗糖尿病领域展现出巨大潜力,它们不仅能够分化成胰岛素生成细胞,以替代受损的胰岛细胞,而且在个性化医疗方面具有显著优势。iPSC技术允许从患者自身的组织中提取细胞,重编程为干细胞,再分化为所需的细胞类型,从而减少免疫排斥的风险。此外,iPSC在疾病模型的创建中也扮演着重要角色,可以模拟糖尿病的病理过程,为研究疾病机制和测试新的治疗方法提供了重要工具。

1. 世界首例!化学重编程诱导多能干细胞治疗1型糖尿病实现功能性治愈

2024年9月25日,天津市第一中心医院沈中阳、王树森研究组,北京大学/昌平实验室邓宏魁团队在《细胞》发表Transplantation of chemically induced pluripotent stem-cell-derived islets under abdominal anterior rectus sheath in a type 1 diabetes patient的文章,全球首次通过创新性的干细胞胰岛移植,临床功能性治愈了1型糖尿病,患者在1年随访期内不再需要外源胰岛素治疗。

这次移植方式的原理,是基于iPSC具有无限增殖的特性,能分化成生物体所有的功能细胞类型。而该技术的开发者邓宏魁教授,刚在今年8月斩获了有“中国诺奖”之称的未来科学大奖,贡献是“开创‘化学诱导多能干细胞’(CiPSC)”,改变细胞命运和状态方面的杰出成就。”

2. 世界首例!干细胞再生胰岛移植,25年糖尿病病史患者被治愈

2024年4月30日,海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)殷浩教授团队联合中国科学院分子细胞科学卓越创新中心程新教授团队,在Cell Discovery发表了题为Treating a type 2 diabetic patient with impaired pancreatic islet function by personalized endoderm stem cell-derived islet tissue的研究成果。这是国际上首次利用诱导多能干细胞(iPS细胞/iPSC)来源的自体再生胰岛移植,成功治愈胰岛功能严重受损糖尿病的病例报道。

该患者为59岁男性,有25年T2DM病史,并发展为终末期糖尿病肾病(尿毒症),2017年6月出现终末期糖尿病肾病并接受肾移植。2021年7月19日,由于对低血糖的担忧以及考虑血糖控制不佳对供体肾脏长期生存的不利影响,该患者在上海长征医院接受了自体再生胰岛移植治疗,值得注意的是,胰岛素需求逐渐减少,直到第11周结束时完全停药,口服抗糖尿病药物从第44周开始逐渐减少,并在第48周和第56周停药。

经过数十年的探索与试验,干细胞疗法正引领医学界经历一场重大的变革。在糖尿病治疗领域,干细胞的应用产生了深远的影响。随着科学研究的持续深入,人类在征服糖尿病这一长期挑战的道路上越来越充满希望。基于干细胞的糖尿病替代疗法不仅显示出了强大的可行性,而且开辟了广阔的潜在应用前景,为患者带来了一个充满希望的新治疗选择。