间充质干细胞在改善2型糖尿病(T2DM)合并非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)患者的血糖控制、胰岛素敏感性、脂肪肝表现及脂质代谢方面展现出积极疗效,有望为该类患者提供新的治疗途径。

2024年6月,解放军总医院联合解放军医学院以及南开大学医学院在《解放军医学院学报 》上发表了一篇关于脐带间充质干细胞(UC-MSCs)输注对2型糖尿病合并非酒精性脂肪性肝病患者的疗效评估:一项前瞻性临床试验的事后分析的临床观察报告。[1]

该研究阐述了脐带间充质干细胞输注在改善T2DM合并NAFLD患者血糖控制、IR、脂质代谢、肝功能及脂肪肝方面的效果,为未来针对这一共病的治疗提供了新的方向和思路。

背景:2型糖尿病 (type2diabetes mellitus,T2DM) 和非酒精性脂肪性肝病 (nonalcoholic fatty liver disease,NAFLD) 常并发,二者共患可加剧并发症及靶器官的损害。近年来国内外间充质干细胞治疗代谢病正在兴起,但其临床研究比较缺乏。

目的:分析脐带来源的间充质干细胞 (umbilical cord-derived mesenchymal stem cell,UC-MSC) 对2型糖尿病和非酒精性脂肪性肝病共病患者的治疗效果。

糖尿病+脂肪肝65例:间充质干细胞有效改善控制血糖和肝功能

本研究是基于一项前瞻性、单中心、随机、双盲临床试验 (NCT02302599) 的事后分析,该试验经解放军总 医院第一医学中心伦理委员会批准。

方法:研究前瞻性招募了2015年10月—2018年12月在解放军总医院第一医学中心就诊的糖尿病加脂肪肝患者,按纳入和排除标准进行患者选择。符合标准的患者被随机分为两组,脐带间充质干细胞(UC-MSC)组和安慰剂组,分别对应接受UC-MSC静脉输注和安慰剂给药。

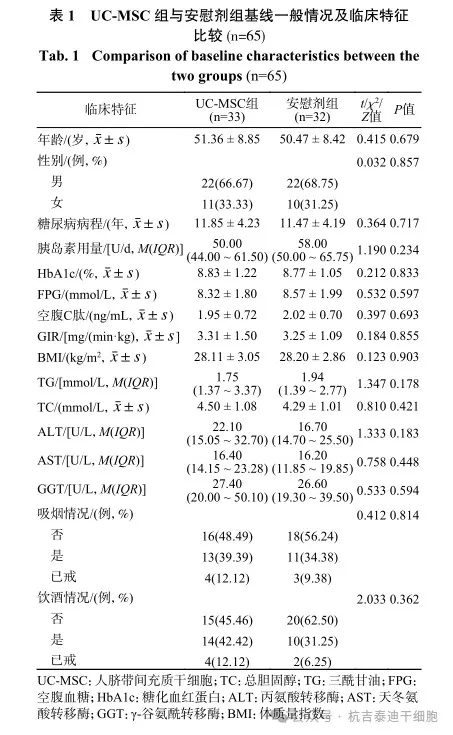

共65例符合标准的患者纳入本研究,其中脐带间充质干细胞组33例,安慰剂组32例。两组年龄、性别、血糖控制指标、IR指标和血生化结果等一般基线资料均无统计学差异。(见表1)

干细胞注射方式:脐带间充质干细胞组患者在肘正中静脉输注脐带间充质干细胞悬液100mL,依据患者体质量加入1×106/kg的脐带间充质干细胞。两组均输注3次,间隔4周。

结果

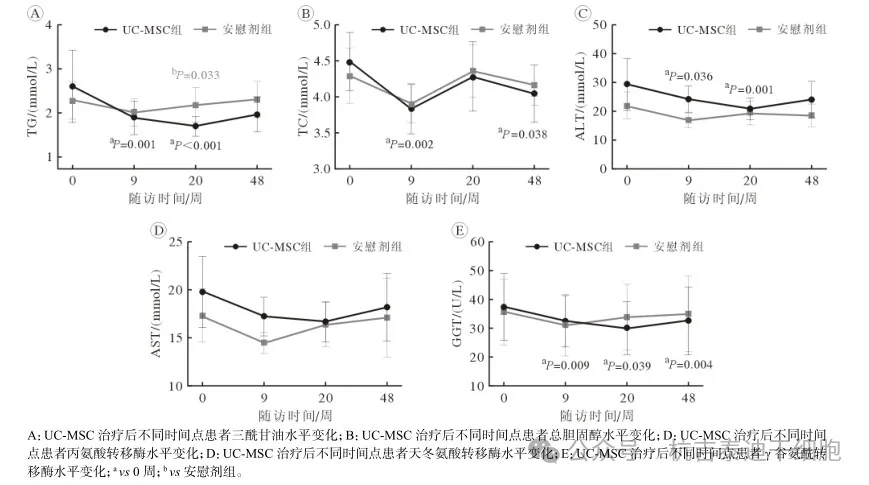

脐带间充质干细胞治疗后不同时间点脂质代谢和肝功能情况比较

TG水平通常指的是血液中甘油三酯的含量。

TC在医学中通常是指总胆固醇(Total Cholesterol)。

ALT(丙氨酸氨基转移酶)是一种主要存在于肝脏细胞中的酶,是评估肝脏健康状况的重要指标,常用于检测和监测肝病,如肝炎、肝硬化、脂肪肝等

GGT(γ-谷氨酰转移酶)是一种酶,主要存在于肝脏、胰脏、肾脏、脾脏、脑、肺脏、骨骼等组织中。GGT的水平升高通常表明肝脏或胆管可能有损伤或疾病。

脐带间充质干细胞(UC-MSC)组TG水平在第9周和第20周显著下降。

第20周时,脐带间充质干细胞组TG水平较安慰剂组更低[M(IQR):1.34(1.15~1.97) mmol/Lvs1.89(1.30~2.80) mmol/L,P=0.033]。(见图1A)

TC在第9周和第48周显著低于治疗前水平(P=0.002,P=0.038)。(见图1B)。

脐带间充质干细胞组ALT水平在第9周和第20周显著降低(P=0.036,P=0.001)。(见图1C)

GGT在第9周、第20周和第48周时显著低于基线 (P<0.005)。(见图1E)

图一:两组治疗前后的脂代谢和肝功能指标变化

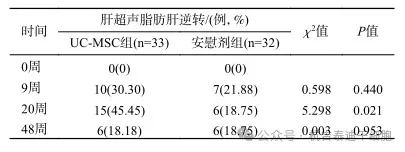

脐带间充质干细胞治疗后不同时间点脂肪肝逆转率比较

治疗后第20周,脐带间充质干细胞(UC-MSC)组15例超声结果显示脂肪肝逆转,显著多于安慰剂组 (45.45%vs18.75%,P=0.021)。两组间差异的OR(95%CI) 为3.611(1.177 ~ 11.083)。(见图2)

治疗后48周,脐带间充质干细胞组和安慰剂组肝超声脂肪肝逆转例数均为6例,差异无统计学意义。

图2:两组间不同随访时间点肝超声脂肪肝逆转率比较

图2:两组间不同随访时间点肝超声脂肪肝逆转率比较

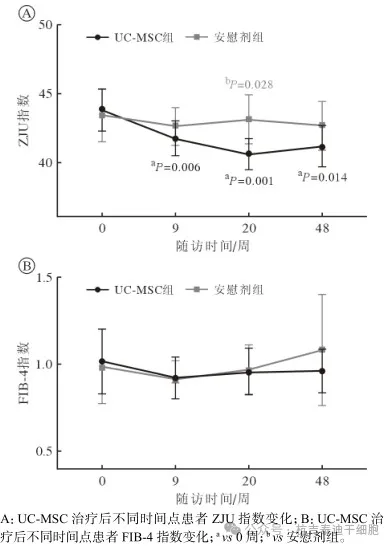

脐带间充质干细胞治疗后不同时间点ZJU指数和FIB-4指数变化比较

ZJU指数是一种用于评估非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)风险的生物化学评分系统。

FIB-4指数(Fibrosis Index Based on Four Factors)是一种用于评估肝纤维化程度的血液生化指标。

简单效应结果显示,与基线比较,脐带间充质干细胞组的ZJU指数在9周、20周和48周时均显著下降(P<0.05);在第20周时,UC-MSC组的ZJU指数显著低于安慰剂组 (P=0.028)。(见图3A)

两组FIB-4指数在各时间点较基线水平均无显著变化 (P>0.05)。

图3:两组治疗前后ZJU指数和FIB-4指数变化

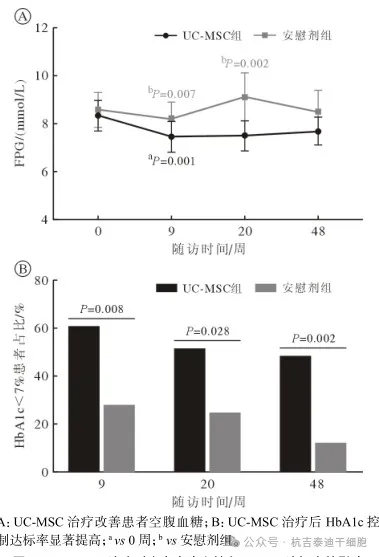

脐带间充质干细胞治疗后两组血糖控制指标比较

FPG是指空腹血糖。

HbA1c是指糖化血红蛋白

脐带间充质干细胞治疗组,第9周的FPG显著低于治疗前水平(P=0.001),并在第9周和第20周时显著优于安慰剂组(见图4A)。

此外,UC-MSC组在第9周、 第20周和第48周的HbA1c控制达标率均显著高于安慰剂组。(见图4B)

图4:UC-MSC治疗对患者空腹血糖和HbA1c达标率的影响

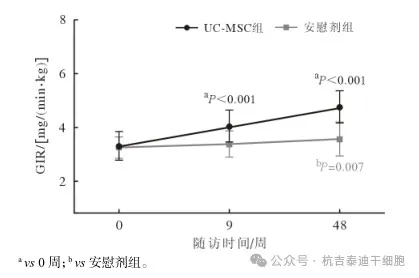

脐带间充质干细胞治疗后不同时间点IR改善情况比较

GIR通常指的是葡萄糖产生率。

脐带间充质干细胞组GIR在治疗后第9周和第48周时显著提高,分别为 (4.05±1.69) mg/(min·kg)和 (4.77±1.70) mg/(min·kg) (P<0.001)。而安慰剂组未见显著变化。

第48周时,UC-MSC组GIR显著高于安慰剂组。(见图5)

图5:两组治疗前后GIR值变化折线图

安全性评估

患者未发生与脐带间充质干细胞移植相关的重大不良事件。

讨论:本次事后分析抽取其中2型糖尿病(T2DM)合并非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)的病例,主要探讨了脐带间充质干细胞对于T2DM合并NAFLD患者在血糖控制、IR、脂质代谢、肝功能、脂肪肝及肝纤维化改善方面的治疗效果。

结果显示,脐带间充质干细胞输注使患者的空腹血糖显著降低。特别值得一提的是,与安慰剂组相比,脐带间充质干细胞治疗组有更多参与者的HbA1c水平达到控制目标 (<7.0%),这一发现为脐带间充质干细胞改善T2DM合并NAFLD患者的血糖控制提供了有力证据。

在肝超声方面,治疗20周后脐带间充质干细胞组患者的脂肪肝逆转率高达45.45%,显著优于安慰剂组。

本研究发现,脐带间充质干细胞治疗能显著降低ZJU指数,并在治疗20周时达到最低点,显著低于安慰剂组,进一步印证了脐带间充质干细胞在NAFLD改善方面的潜在益处。

此外,脐带间充质干细胞治疗对TG等脂质代谢和肝功能指标亦展现出改善效果。

作为NAFLD病理机制中的核心指标[2],TG在本研究中的变化趋势与NAFLD的改善表现出一致性,随访期间的各个时间点均较基线水平有所下降,在第20周时与安慰剂组相比有明显改善。

脐带间充质干细胞组的TC、ALT和GGT等脂代谢和肝功能指标也表现出不同程度的改善。值得注意的是,虽然脐带间充质干细胞治疗的效果随时间提升,但在48周时各指标似乎趋向于回归到基线水平,这提示治疗可能具有时效性。

因此,本研究结果支持在首次治疗后,脐带间充质干细胞的疗效随时间提高,在20周时达到最佳效果,但长期有效性和治疗持续性仍需进一步研究与探索。

结论

研究发现脐带间充质干细胞治疗减少了2型糖尿病加脂肪肝患者的每日胰岛素需求,降低了HbA1c水平,脂肪肝表现及脂质代谢状况并以时间依赖性方式改善了胰岛素抵抗。

患者未发生与脐带间充质干细胞移植相关的重大不良事件,静脉输注给予脐带间充质干细胞是一种安全有效的方法,脐带间充质干细胞移植可能是2型糖尿病加非酒精性脂肪性肝病患者的潜在治疗选择。